«В ночь на Пасху в трамвае Бейрута можно было подумать, что ты в Москве…»

Светлана Сметанина12.12.2019

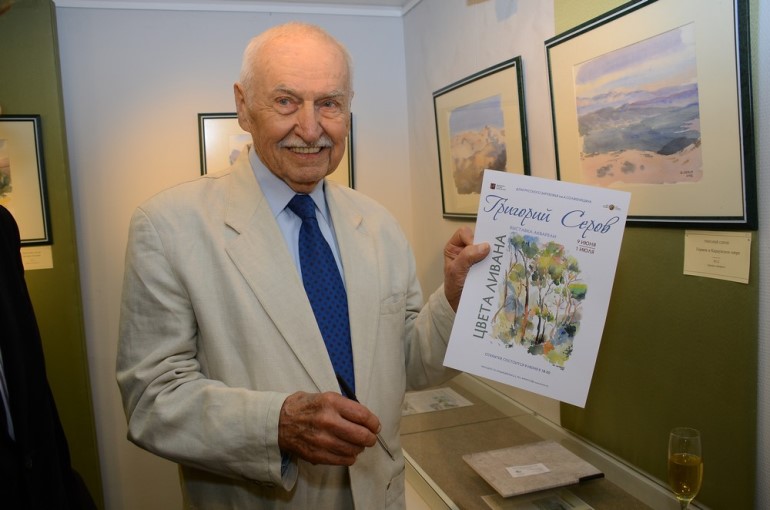

Внук знаменитого художника Валентина Серова – Григорий Серов – родился в Ливане, где стал известным архитектором и построил множество зданий. Но в последние несколько лет он регулярно приезжает в Россию и даже получил российское гражданство. Григорий Серов – представитель той плеяды русских соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие тех стран, где они проживали.

– Как ваша семья оказалась в Ливане?

– Они бежали от революции в 1919 году. Уже шла Гражданская война между белыми и красными. Мой отец был военным лётчиком, но не участвовал в войне. И тем не менее была реальная угроза его жизни: его друг, который знал о предстоящем аресте, предупредил моего отца, что он должен уехать. Отец ответил на это: «завтра соберу вещи и уеду». Но друг возразил: «нет, сегодня же». Отцу пришлось так быстро покинуть Россию, что он даже оставил свою жену – мою мать. Она была сестрой милосердия.

Сначала он перебрался в Сербию, потом переехал в Стамбул. Но в конце концов попал в Ливан. Поскольку он разбирался в гидравлике (в своё время получал технологическое образование в Санкт-Петербурге), его сразу взяли на работу инженером. В Ливане охотно брали на работу русских, потому что считалось, что русские, во-первых, честные и серьёзные люди, а во-вторых, многое умеют и во многом разбираются.

Читайте также: «Спасибо, Константинополь!»: как сложилась судьба белоэмигрантов в Турции

Так мой отец оказался на строительстве гидроэлектрической станции в Ливане. Там я и родился, поскольку моя мама сумела попасть в Ливан с помощью американского «Красного креста».

– Но ваш отец также строил и корабли в Ливане?

– Да, англичане хотели построить в Ливане минные тральщики. И мой отец выполнил этот заказ. А потом уже англичане, жившие на Кипре, стали заказывать ему яхты. Мне рассказывали, что некоторые из отцовских яхт сохранились до сих пор.

– А как ваша семья сохраняли русский язык, русские традиции? Что вы помните из детства?

– Конечно, в нашей семье мои родители общались только по-русски. Но была ещё и женщина, которая учила детей русских эмигрантов русскому языку, чтобы мы не забыли его. Причём она делала это бесплатно – именно ради того, чтобы второе поколение покинувших Россию эмигрантов не потеряло русский язык. Мы в детстве, конечно, не особо хотели ходить на эти дополнительные уроки, где нас заставляли писать под диктовку тексты на русском языке. Так что сегодня во многом благодаря этим урокам я говорю по-русски. Хотя основные языки для меня – французский и английский.

– Вы по образованию архитектор. Вам отец посоветовал выбрать такую профессию?

– Нет, по правде говоря, мой отец смотрел на это довольно равнодушно. Но он был очень рад, когда я получил диплом. Я был последним ребёнком в нашей семье, и обо мне практически уже не заботились. Даже забывали иногда в гостях! Такой я был скромный.

Поэтому свою профессию я выбрал сам – точнее, мы выбрали её с несколькими моими товарищами. Я много строил в Ливане – здания министерств, музеев. А позднее долгое время преподавал архитектуру в Ливанской академии изящных искусств и Американском университете Бейрута. Меня там многие знают – мои бывшие студенты часто здороваются при встрече.

– А чем занимались ваши старшие братья и сёстры?

– Мой брат был техник по профессии, но занимался инженерными вещами в ливанской компании. Работал также в Кувейте и других арабских странах. А вообще он начал работать в 15 лет и серьёзного образования у него не было.

Мои сёстры быстро вышли замуж. Но самая старшая сестра, которая родилась в России, она была нам как мать.

– Ваши родители никогда не думали вернуться в Россию?

– Мой отец никогда не говорил об этом. Мне кажется, он даже считал себя виноватым – потому что уехал из России. А потом русские в эмиграции разделились – на тех, кто поддерживал большевистскую Россию, и тех, кто оставался её противником. Это даже в церкви чувствовалось. У нас в Бейруте, например, были две православные церкви – Московского патриархата и Русской зарубежной церкви.

Конечно, память о жизни в России была с нами всегда. Мы праздновали Рождество, Пасху. В то время в Бейруте жили порядка трёхсот русских семей. И на Пасху в полночь в трамвае можно было ощутить себя как будто в Москве – вокруг один русские.

Но мой круг общения был другой, и после смерти моих родителей я долгое время ни с кем по-русски не говорил.

Читайте также: Русские эмигранты в Ливане

– Когда вы первый раз приехали в Россию?

– Я всегда смотрел на Россию как бы издалека. В те времена ничего нельзя было узнать о жизни в России, и мне она казалась чужой далёкой страной. И даже о своём деде я знал очень мало. Гораздо позже я понял, что он был действительно большим и знаменитым художником. Во время гражданской войны в Ливане мы с женой переехали в Турин. И там проходила выставка русских художников, где также были представлены картины моего деда. Моя жена, посетившая эту выставку, с удивлением обнаружила, что мой дед был, оказывается, весьма важной персоной в России.

Я, конечно, знал, что мой дед был художником, но не представлял его уровень славы и признания. И когда в Москве открылась выставка картин Константина Серова, я был просто поражён, сколько людей стремились её посетить.

А первый раз я приехал в Россию в 1986 году. Запомнилось, как нас строго опекали, – никуда нельзя было самостоятельно пойти и свободно путешествовать.

– Теперь у вас есть ещё и российское гражданство…

– Мои друзья в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына убедили меня, что невозможно быть внуком знаменитого русского художника и не иметь гражданства России.

Я уже несколько лет подряд каждый год приезжаю в Россию и делаю это с большим удовольствием. Очень люблю бывать на концертах классической музыки.

Сейчас в Ливане почти не осталось напоминаний о тех русских эмигрантах, которые там жили и внесли большой вклад в культуру и развитие этой страны. Но, я думаю, для России помнить об этом не менее важно.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.