C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Наблюдать за жизнью слова. К 125-летию В. В. Виноградова

Тамара Скок13.01.2020

Виктора Владимировича Виноградова без преувеличения можно назвать влиятельнейшей фигурой русской филологии. Будучи учеником таких авторитетных ученых, как А. А. Шахматов и Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и сам со временем дал путёвку в жизнь многим выдающимся учёным-лингвистам.

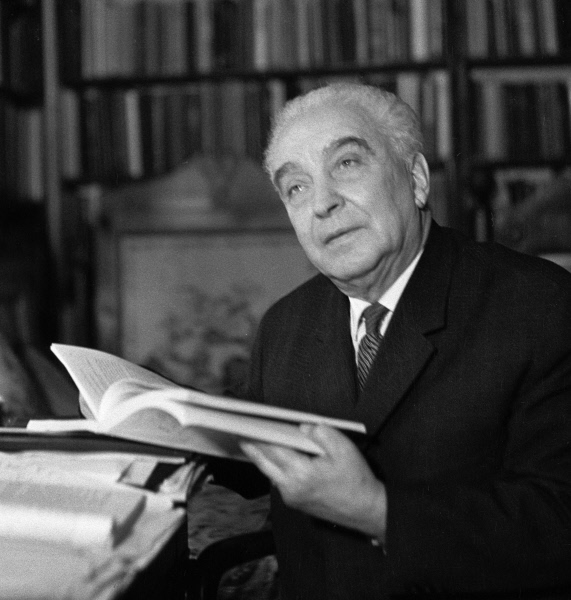

В. В. Виноградов. Фото: visualrian.ru

У В. В. Виноградова непростая судьба, как у многих талантливых людей, которым довелось жить и работать в СССР в первой половине ХХ века. Но пережить невзгоды помогала увлечённость русской словесностью, постижением законов языка. Уникальность подхода В. В. Виноградова к русской филологии заключается в том, что ему удалось совместить в своей деятельности интерес к лингвистике и литературоведению. Его перу принадлежат ставшие хрестоматийными исследования о творчестве русских классиков: «Язык Пушкина», «Стиль Пушкина», «Язык Гоголя», «Стиль прозы Лермонтова», «И. А. Крылов и его значение в истории русской литературы и русского литературного языка». Им создан труд «Русский язык. Грамматическое учение о слове», который был отмечен Государственной премией.

Велик вклад В. В. Виноградова и в развитие русской фразеологии и лексикологии. Многолетние изыскания учёного позволили сделать ряд существенных открытий в области классификации фразеологических единиц. Его заметки, очерки и статьи, посвящённые истории более 1500 русских слов и выражений, можно считать своеобразным прототипом современных фразеологических словарей. На основе архивных материалов Виноградова вышла в свет «История слов» под редакцией акад. РАН Н. Ю. Шведовой.

Оригинальность подхода В. В. Виноградова к теме заключалась в том, что слово изучалось в историческом контексте, оттенки смысла лексической единицы рассматривались как при бытовании в устной речи, так и при употреблении в текстах художественных произведений.

Благодаря исследованиям В. В. Виноградова мы можем наблюдать за жизнью слова. В качестве примера можно привести заметку о зафиксированных в Толковом словаре Д. Ушакова (1940 г.) синонимах шикарный и шикозный. Однако Виноградов отмечает, что «с нормативно-стилистической точки зрения разница между ними очень большая. Если слова шикарный, шикарно в современной литературной речи еще употребляются с разными экспрессивными оттенками иронии, мещанского восторга и т. п., то слова шикозный, шикозно могут считаться почти вымершими. Да и прежде на них лежал явный отпечаток безвкусно-буржуазной претенциозности или провинциально-мещанской манерности». Интересно, что сегодня вместо вымершего наречия шикозно в обывательской речи появилось близкое по стилю экспрессивно окрашенное существительное шикардос с той же сферой применения.

В. В. Виноградов как лексикограф был одним из составителей первого научного Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, а также одним из редакторов семнадцатитомного академического словаря русского языка. Труды Виктора Владимировича дали импульс к появлению новых исследований в области фразеологии, истории русского литературного языка, изучения авторского стиля и языка художественных текстов. Имя В. В. Виноградова носит знаменитый Институт русского языка на Волхонке, которым учёный руководил более десяти лет.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.