Иван Саввин: «О войне и мире на уроке русского языка»

Анна Генова10.03.2020

Нью-Йоркский преподаватель русского языка как иностранного Иван Саввин впервые послал эссе про роль русского народа в победе во Второй мировой войне на XX Международный Пушкинский конкурс. И хотя результаты будут оглашены только в июне, этот текст уже привлёк пристальное внимание организаторов фестиваля. Иван согласился рассказать «Русскому Миру» о том, чем привлекает русский язык американцев, и почему так важно отстаивать историческую правду за границей.

– Иван, как вы решили принять участие в Пушкинском конкурсе?

– Это произошло спонтанно – в январе этого года я увидел объявление о конкурсе и его теме в одной из групп для преподавателей русского языка как иностранного в «Фейсбуке», и мне тут же вспомнился случай, произошедший с моим учеником пару лет назад, который я, собственно, и описал в моём эссе.

– Каково его содержание?

– Вкратце эссе о том, как один из моих бывших учеников поехал в отпуск в Россию. От поездки он был в восторге, о чём много писал на своей странице в «Фейсбуке». В частности, в Казани он посетил «Музей социалистического быта», где вместе с экскурсоводом сфотографировался в шинелях и фуражках советских военнослужащих.

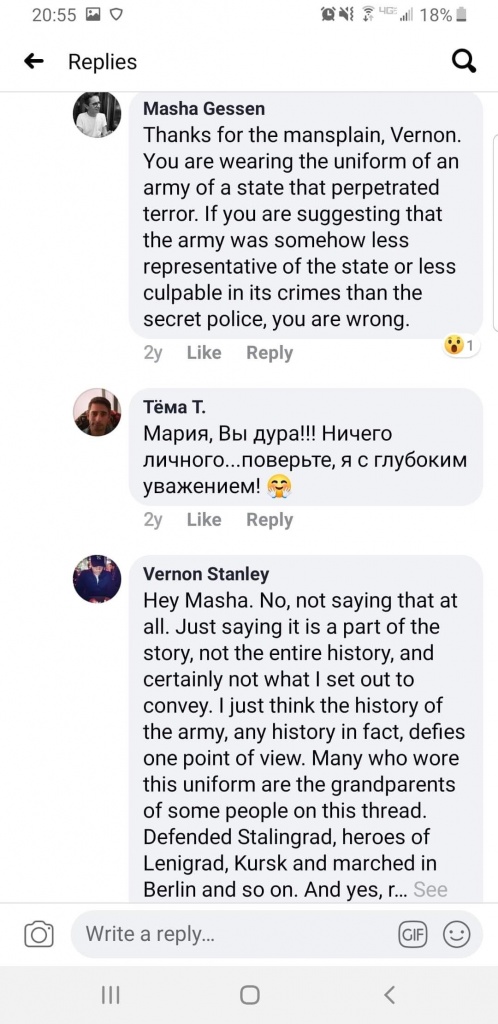

Буквально за несколько часов его фотография собрала длинный шлейф из возмущённых комментариев, которые сводились к следующему: примерка формы советского офицера – это аналог примерки формы офицера гестапо; советские войска были такими же убийцами, как и солдаты Вермахта; российская армия сегодня продолжает имперскую экспансию по отношению к соседним независимым государствам, а народы тех самых государств вообще истребляются у всех на глазах. Естественно, я посчитал необходимым вступиться за своего ученика, за что и меня объявили «агентом Кремля», а также «официальным эмиссаром Вселенского зла на планете Земля».

– Представляю, как вам было неприятно отбиваться от этих комментариев! А как вы узнали о том, что ваше сочинение было замечено?

– Я увидел статью о моей работе на странице конкурса в «Фейсбуке» буквально через несколько дней после того, как отослал заявку. Потом её перепечатали ещё несколько изданий. Мне кажется, моё эссе затронуло целый перечень больных тем, в частности, понимание и преподавание истории как науки, а не как идеологического вымысла, и бессовестных скандальных манипуляций фактами.

– Каков ваш педагогический стаж?

– Я преподаю русский язык как иностранный последние 7 лет.

– Вы начали преподавать, находясь уже в Америке?

– Иван, а у вас есть в семье педагоги?

– Только педагоги у меня в семье и есть – мама преподавала русский язык и литературу в школе, бабушка – биологию, две мои тёти учили детей музыке, а третья мамина сестра – преподаватель французского языка.

– Целая плеяда!

– Да, именно так.

– Расскажите немного о ваших учениках, как они приходят к мысли серьёзно (несерьёзных студентов вы не берёте, как я понимаю) заниматься таким сложным и таким «другим» языком?

– Было время, когда большинство моих студентов изучали русский язык, потому что их супруг или супруга происходили из русскоговорящей семьи, и, если дома они говорили между собой по-английски, то на семейных праздниках все естественно переходили на русский язык, отрезая таким образом человека, не говорящего и не понимающего по-русски, от процесса общения. Сейчас ситуация несколько изменилась – у меня появились ученики, которые изучают русский язык исключительно из интереса к русской истории и культуре.

– Есть ли среди ваших учеников билингвы? Ведь если говорить о русских американцах, особенно тех, кто уехал в США детьми, почти все говорят по-русски с сильным акцентом.

– Да, я работаю с одной парой, в которой муж приехал в США с Украины ещё ребёнком, а его жена – 100% американка. Она начала изучать русский язык, чтобы почувствовать себя ближе к его родителям и родственникам, а потом к нам присоединился и её супруг, потому что – как выяснилось при нашей первой встрече – он сам практически забыл русский язык вне контекста домашних «кухонных» разговоров. В итоге у них сложилась действительно замечательная динамика в отношении изучения русского языка: жена досконально изучает все правила русской грамматики, а потом объясняет их своему уже говорящему по-русски, но с проблемами, мужу; он же ей помогает с лексикой, поскольку его словарный запас всё равно остался достаточно значительным.

– Очень интересно! В ваших уроках вы активно используете русскую классику. Сейчас большинство молодых и довольно образованных людей вообще не читают. Вы не думали на уроках предлагать читать мемы и просматривать блоги вместо прозы Толстого и Пушкина?

– Стоит отметить, что в США продолжает существовать своего рода культ русской классики, пусть и среди весьма незначительного сегмента населения. У меня было и есть несколько студентов, которые специально просили меня подготовить материалы о русских писателях или художниках, помочь им разобраться в произведениях Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова. Достоевского в оригинале никто из моих учеников пока не осилил, но я сейчас занимаюсь с одним молодым человеком, который в 19 лет прочитал «Преступление и наказание» на английском, после чего записался на курсы русского языка. Что же касается современного интернет-сленга, я и сам себя порой чувствую студентом, когда речь заходит о подобной лексике. Из последних шедевров, которые я преподнёс некоторым моим ученикам, стоит отметить глагол «брекзитить» и существительное «митап» (которые я сам обнаружил на просторах интернета).

– Возвращаюсь к исторической правде о Второй Мировой... Почему, по-вашему, США позиционируют свою армию как главного победителя? Ведь есть объективные данные…

– Мне кажется, что в США – особенно в наше перенасыщенное информацией время – именно с фактами сложилась достаточно плачевная ситуация. В чём-то это провалы в образовании, причём как в среднем, так и высшем, а в чём-то сознательная политика искажения фактов для целей как специфически политических, так и более общих общественных и даже мировоззренческих. Например, политический дискурс последних 4-5 лет в США – это в основном попытки соперников перекричать друг друга на тему того, почему США являлись и являются величайшей государственной формацией в истории человечества. Это само по себе уже есть достаточно глупое и опасное заявление, которое основывается не на фактах, а исключительно на противопоставлении себя всему остальному миру и в первую очередь России с её историей и культурой, как это уже было во времена Холодной войны.

На Ваш вопрос нет простого ответа – мне думается, что на эту тему можно и нужно писать научные исследования. На мой взгляд, это просто весьма пошлая и бестолковая мания величия, которая является центральным аспектом американского самосознания, и вредит в первую очередь именно рядовым гражданам США.

Виктор Георгиевич Кочетов, дедушка Ивана, 1945 г.

– Какие русские мифы типичны для средних американцев?

– Этих мифов такое множество! Все русские пьют водку вёдрами и ездят верхом на медведях, но после президентских выборов 2016-го года мы тут все ещё и «агенты Кремля» – ярлык, который щедро раздаётся на просторах социальных сетей за любое, а особенно основанное на фактах, несогласие с тезисами о величайшей роли США в мировой истории и культуре. Отдельно стоит отметить группы переселенцев из России и других республик бывшего СССР, возложивших на себя непонятную мне миссию очернения всего, что связано в первую очередь с Россией и CCCР. Некоторым на этом поприще удаётся добиться определённых успехов, но в большинстве своём это, возможно, некая мутировавшая форма ностальгии в контексте общей неустроенности на новом месте.

– Возвращаясь к вашему эссе для Пушкинского конкурса. Уже само название «Автограф Победы. О войне и мире на уроке русского языка» предвещает конфликт. Часто ли вы его испытываете в жизни?

– Любые формы конфликта я пытаюсь избегать как в моей профессиональной, так и в личной жизни. Порой же конфликт неизбежен, и это именно то, что я описал в своём эссе. Мне до сих пор верится в то, что любого человека можно чему-то научить и как-то воспитать, или же хотя бы постараться обсудить различные точки зрения на любую заданную тему в конструктивной и уважительной манере.

– Иван, Вы блестяще владеете английским, и могли бы выбрать, например, англоязычную журналистику. Почему же вы все-таки «вернулись» именно к русскому языку в это непростое для наших стран время?

– Это тоже отдельная тема. Я некоторое время писал на английском языке и о политике, и о культуре, но очень скоро понял, что, несмотря на всю, казалось бы, существующую свободу слова в США, чтобы вас публиковали, а соответственно, и читали, нужно строго придерживаться одной из доминантных партийных линий: либо очень консервативной, либо очень либеральной – а это опять же значит, что себя нужно постоянно кому-то противопоставлять и на кого-то всё время жаловаться, а это мне вовсе не интересно. А вот русский язык мне до сих пор чрезвычайно интересен – я перечитал многих классиков и с каждым моим студентом я непременно сам узнаю что-то новое в процессе обучения.

– Есть ли у вас планы на ближайшее время, связанные с продвижением русского языка за рубежом?

– Определённых планов у меня пока нет, потому что в данный момент я едва успеваю распланировать уроки на неделю. Мне самому удивительно, что у меня нашлось время написать это сочинение на конкурс; видимо, мне очень хотелось высказаться на эту тему и поделиться своим опытом.

Русскую речь сегодня можно услышать в любой точке планеты, но мне кажется, что эту речь нужно как-то поддерживать и сопровождать. Например, от того, как разговаривают в русскоязычных районах Нью-Йорка, бывает порой больно и стыдно.

Что же касается более широких областей познания и образования, то очень бы хотелось видеть больше культурного и научного сотрудничества, причём не только в стенах театров и университетов, куда тому же среднестатистическому нью-йоркцу достаточно трудно попасть, а в более доступных и широких местах, вроде библиотек или русскоязычных книжных магазинах, культурных центрах и, конечно, в интернете.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.