Гоголь – стилист, дизайнер, кулинар

Тамара Скок01.04.2020

1 апреля мы отмечаем годовщину Николая Васильевича Гоголя. Яркое образное мышление находило воплощение не только в гоголевских текстах. Писатель проявлял интерес к разным сферам жизни и смело пробовал себя в роли то зодчего, то кулинара, то дизайнера. Причём не без успеха.

Гоголевский стиль

Гоголя интересовала мода, и он старался от неё не отставать. Более того, не прочь был при случае и покрасоваться. По воспоминаниям одного из преподавателей, Гоголь по окончании гимназии сшил себе новый сюртук песочного цвета с модной клетчатой подбивкой и при ходьбе будто невзначай задевал полы одежды так, чтобы красная щегольская подкладка была всем видна. Одно время чёрные фраки ему надоели, и он стал искать хорошее сукно синего цвета, интересуясь у приятелей, где таковое можно купить, подбирал к нему крупные металлические пуговицы.

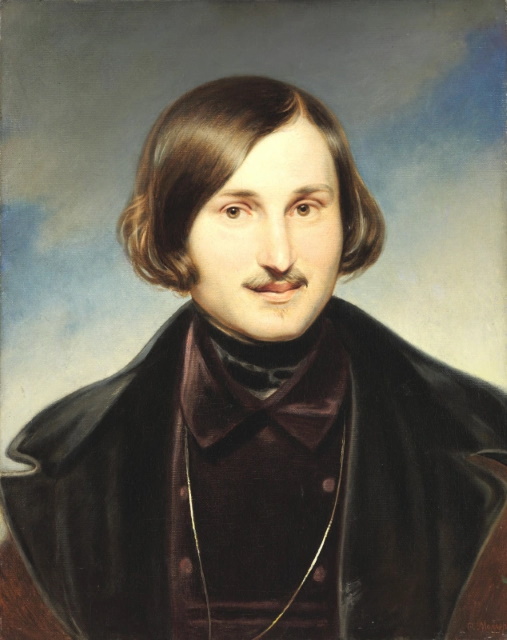

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя, 1841

По воспоминаниям современников, у Гоголя был нетривиальный подход к собственному образу. В его гардеробе были такие экстравагантные вещи, как светло-жёлтые панталоны, множество жилетов самых смелых расцветок, да ещё и с цепочками и золотыми пуговками, ярко-синий бархатный камзол, белая пуховая шляпа, разноцветный шарф, тёмный гранатовый сюртук…

Видимо, необыкновенная одежда вдохновляла его. Сохранилось интересное воспоминание Сергея Аксакова, заставшего Гоголя за работой над рукописью: «Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублён в своё дело».

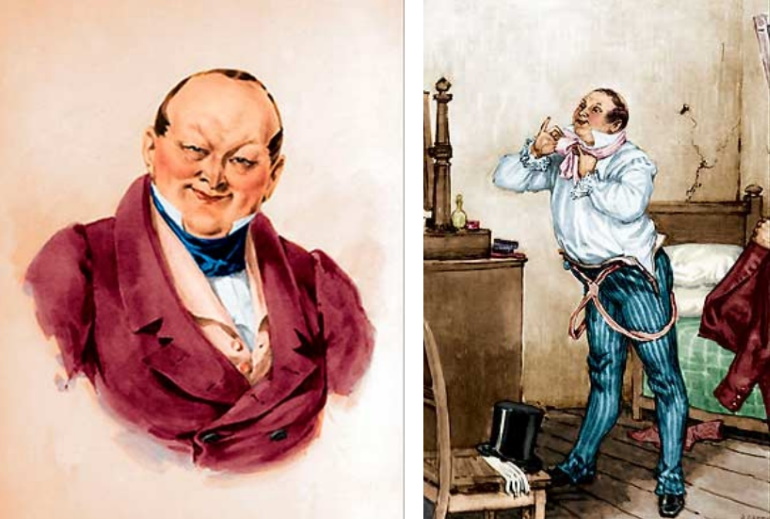

Гоголю нравились ткани с переходами цвета. По воспоминаниям сестёр, у писателя было множество жилетов, ткань которых переливалась различными оттенками и полутонами. Возможно, это свойство материи в какой-то мере отражало сложную натуру самого Гоголя. Недаром же в одном из писем матери он замечает: «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно». Вот и своего загадочного героя, Павла Ивановича Чичикова, Гоголь одевает по тому же принципу, нетривиально. В первом томе «Мёртвых душ» несколько раз упоминается «фрак брусничного цвета с искрою», а во втором и того таинственней – «наваринского пламени с дымом». Чичиков, «надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях», производил впечатление солидного человека: прохожие на улице ему кланялись, на приёме у губернатора сильные мира сего мило улыбались и почитали за своего.

Интересно, что ультрамодный оттенок фрака из второго тома гоголевской поэмы навеян популярной тогда картиной И. Айвазовского «Наваринский бой». В ней были необыкновенно переданы сложные оттенки моря, а также пламени и смешанного с ним дыма, где сливаются и переходят друг в друга жёлтое, красное, зелёное, коричневое... Чичиков, как известно, сначала искал на ярмарке любимое сукно «брусничных цветов с искрой», затем «бутылочных» оттенков, а приобрёл нечто экстравагантное – жёлто-зелёно-коричневое, то есть того самого «наваринского дыму с пламенем».

Мастер художественной детали, Гоголь работает над образами своих героев, даёт им не только говорящие фамилии, но и уверенной рукой стилиста, словно опытный театральный костюмер, наряжает их в красноречивые одежды. Госпожа Манилова у него «недурна и одета к лицу», на ней хорошо сидит «матерчатый шёлковый капот бледного цвета», в маленькой руке она сжимает «батистовый платок с вышитыми уголками». Собакевич напоминает средней величины медведя, и «для довершения сходства фрак на нём совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны». Похожая на курицу Коробочка одета в тёмное платье и чепец. «Заплатанной» Плюшкин ходит в дырявом халате и с каким-то невероятным тряпьём на шее. Описание экс- и интерьеров добавляет нужные штрихи к портретам персонажей и завершает создание образа. Гоголь так дотошен в изображении деталей, что даже современные театр и кино могли бы причислить его к цеху выдающихся сценографов, декораторов или художников-постановщиков.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» потребовали от Гоголя достоверности в описании национальных костюмов, в частности, одеяний малороссийских женщин и девушек. За помощью он обратился к матушке и попросил её прислать точные «названия платья… до последней ленты». Матушка к наказам любимого сына относилась исключительно ответственно, потому гоголевские персонажи одеты в соответствии с модой изображаемого времени. Так, в «Сорочинской ярмарке» мы видим детальное описание некой «неугомонной супруги», восседавшей на возу «в нарядной шерстяной зелёной кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность её красному, полному лицу».

Рукодельник Гоголь сам вязал шарфы, плёл из шерсти пояски, кроил платья для сестёр и занавески для их комнат, придумывал узоры для домашних ковров. По воспоминаниям сестры Лизы, Николай Васильевич раскрашивал стены и потолки в доме: «Наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует – так он нарисовал бордюры, букеты и арабески».

Повар и сладкоежка

Во время пребывания в Италии Гоголь пристрастился к местной кухне и наловчился сам готовить знаменитую пасту с сыром. В воспоминаниях Сергея Тимофеевича Аксакова есть такой интересный эпизод: «Часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь, вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. <…> Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны».

«Пушкин и Гоголь» (художник Николай Алексеев)

Николай Васильевич был лакомкой и сладкоежкой, любил варенье, пирожные, вместо полноценного обеда мог, как ребенок, наесться купленных в кондитерской маленьких пирожков. По воспоминаниям современников, Гоголь любил экспериментировать, сам готовил квас из мочёных лесных груш; из козьего молока и рома делал своеобразный напиток, «эту стряпню называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: “Гоголь любит гоголь-моголь”». М. Максимович свидетельствовал: «На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов», а Л. Арнольди вспоминал, как «Гоголь выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то».

Писатель знал толк в малороссийской кухне, потому так аппетитны его описания различных блюд (вспомним «Старосветских помещиков»), но и по части напитков из гоголевских текстов можно почерпнуть немало интересного. Устами Пульхерии Ивановны Товстогуб наверняка говорит не только Гоголь, но и его ответственная матушка: «… водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля (шишка, ушиб), то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и всё как рукой снимет, в ту же минуту всё пройдёт, как будто вовсе не бывало».

Художник и садовод

А ещё Гоголя интересовал ландшафтный дизайн. Он с воодушевлением занимался планировкой домашнего сада, расчищал аллеи, высаживал в определённом порядке деревья. В марте 1827 года он пишет из Нежина матушке письмо, в котором вспоминает, как он раньше с удовольствием работал в саду: «Весна приближается. Время самое весёлое <…>. Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Это-то время было обширный круг моего действия. Живо помню, как бывало с лопатою в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкою… Признаюсь, я бы желал когда-нибудь быть дома в это время. Я и теперь такой же, как и прежде, жаркий охотник к саду».

И о полезных свойствах полевой растительности Гоголь знал очень много. Лев Арнольди вспоминал, с каким воодушевлением писатель рассказывал ему о встречавшихся по дороге растениях, называл их по латыни и так, как именовали их крестьяне, знал свойства, качества растений и на что они употребляются. О серьёзности увлечения можно судить и по тому, что Гоголь был знаком со специальной литературой и мог дать ей оценку как практик: «Терпеть не могу эти новые ботаники, в которых темно и учёным слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники и русские, и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело».

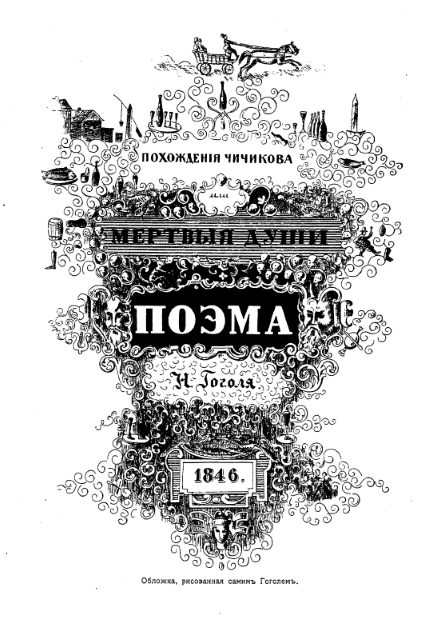

Обложка «Мёртвых душ». Эскиз Гоголя

Красота окружающего мира Гоголя восхищала, и он стремился её запечатлеть. Некоторые современники отмечают, что он прекрасно рисовал. В путешествиях во время посещения храмов и соборов обращал внимание на резьбу, роспись и искуснейшим образом зарисовывал впечатлившие его орнаменты. Как тут не вспомнить рукастого кузнеца Вакулу из «Ночи перед Рождеством», который и сундуки прекрасно расписывал, и был способен восхититься умением столичных мастеров, чьими трудами было создано дворцовое великолепие.

Видеть красоту и создавать, умножать её – вот, пожалуй, то умение, которое объединяло все увлечения Гоголя. Любовь к прекрасному сквозит во всём, чего коснулся его талант, его гений, будь то цветы в домашнем саду или строки бессмертных произведений.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.