С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. Нескучный русский: время надевать шапки

Тамара Скок14.10.2020

Осень заставляет утепляться. Во многих регионах России без шапки на улицу уже и не выйдешь. А какую надеть – решайте сами. Может быть, вам захочется чего-то экзотического, не как у всех? Тогда обратимся к русским головным уборам прошлого.

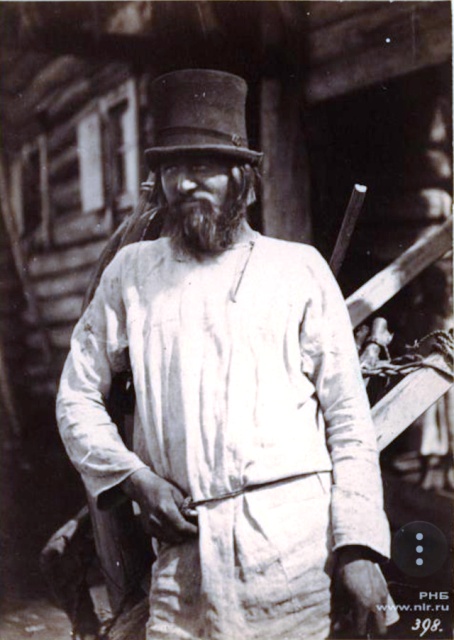

Очень практичный вариант – валяный гречневик. Другие варианты названий шапки – валёнка, грешневик, гречушник. Названием своим этот головной убор обязан сходству с популярным некогда высоким гречишным пирогом.

Мягкий, практичный, немаркий гречушник носили, в основном, крестьяне. Украшали его подручными средствами: кожаными ремешками, тесьмой, а по праздникам – цветами и лентами. У А. К. Толстого в его «Князе Серебряном» упоминается именно такая щегольская шапочка – «грешневик, обвитый золотою лентой с павлиным пером».

Валяный гречневик был лёгким, его можно было быстро снять и так же скоро надеть в случае, если встретил на пути какого-нибудь вельможу, перед которым надо шапку ломать, т. е. снимать, демонстрируя тем самым покорность и почтение.

Если вы хотите подчеркнуть свой высокий статус, то шапку выбирайте повыше, как у знатных бояр старой Руси. Нелепые и неудобные в носке, на наш современный взгляд, эти меховые головные уборы в старину предназначались для демонстрации социального превосходства. Назывались эти шапки горлатными, т. к. их шили из качественного меха, взятого с горла убитого зверя: бобра, соболя, куницы. Чем выше сан боярина, тем больше была его роскошная шапка, хотя носить такие было проблематично. Ни перед кем вельможи шапок не ломали, лишь в ожидании царя снимали их и держали на сгибе левой руки.

У А. Н. Толстого в его романе «Пётр Первый» описывается как раз такой эпизод: «Тихий отрок смиренно доложил о прибытии. Бояре не спеша сняли горлатные шапки. Наталья Кирилловна сморщилась, глядя на дверь, но, слава богу, Петр был в русском платье, еще за дверью сдержал смех и вступил весьма достойно…»

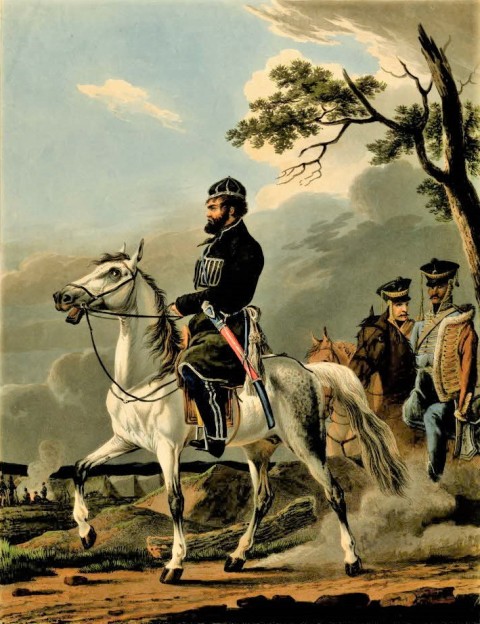

Не любите тяжёлые шапки – носите картуз. Этот несколько легкомысленный головной убор – кожаная или тканевая фуражка с козырьком. Нередко картуз с цветком на боку (наряду с красной рубахой и заправленными в сапоги шароварами) являлся атрибутом стилизованного русского мужского костюма. «Фуфайка и какой-то форменный картуз … не то сельский шофёр, не то слесарь-сантехник, с лёгким намёком на участие в художественной самодеятельности» (В. Шукшин «Калина красная»). Картуз – это ещё и популярный головной убор пролетариев, революционных элементов, как у блоковских двенадцати: «В зубах – цигарка, примят картуз…»

Специальные картузы носили наездники на ипподроме или военные, и тут следует упомянуть ещё одно, устаревшее значение слова, которое встречается в литературе: у Гоголя читаем – «Посмотри, там, в картузе, табаку нет?», и у Тургенева – «Куплено четыре картуза табаку».

Неужто табак носили в головном уборе? Нет! Речь идёт об устаревшем значении слова: картуз – это ещё и пакет или мешочек для различных сыпучих веществ. Кстати, в прошлом военные называли картузом (от голланд. Kardoes – патрон) специальный мешок с артиллерийским порохом или патронами.

А теперь перед нами целый набор облегающих шапочек: ермолка, она же тафья, скуфья, кипа. Эти удобные и мягкие модели в шутку именовали плешегрейками или наплешниками. Шили их из сукна, атласа, бархата и даже парчи, у кого на что средств хватало, могли украсить богатой золотой вышивкой и жемчугом. Плотно лежащие по голове шапочки носили в помещении или поддевали под громоздкие головные уборы, бояре – под горлатные шапки, цари – под венцы и короны, чтобы плотнее сидели.

С ермолкой связано немало литературных образов прошлого и настоящего. В детской загадке «Стоит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет, всяк поклон отдает» речь идёт о землянике. У Гоголя в «Ревизоре» Земляника – надзиратель над богоугодным заведением – «совершенная свинья в ермолке». И хотя сам Земляника посчитал это неостроумным: «Где ж свинья бывает в ермолке?», выражение закрепилось в языке.

Чехову так это сравнение понравилось, что он не раз применил его в своих текстах: «Этот Ескимосов парвеню и мове-жанр, свинья в ермолке и моветон» («Тапёр»); «Смирнов и Балабайкин — какие это актёры? Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы» («Бумажник»); «Я такой же мерзавец и свинья в ермолке, как и все» («Иванов»).

Этимологические словари сообщают, что слово ермолка употребляется в русском языке с XVII в. и является производным от тюркского jaymurluk (дождевик). В нашем варианте звуки [р] и [м] для удобства произношения поменялись местами, и слово приобрело современный вид. Напоследок – милый пример из «Тамбовской казначейши» Лермонтова:

На кудри мягкие надета

Ермолка ви́шневого цвета

С каймой и кистью золотой,

Дар молдаванки молодой.

Очень романтично, не то что у Гоголя с Чеховым.

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.