Александр Блок. Штрихи к портрету

Тамара Скок27.11.2020

28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Александра Блока, ключевой фигуры Серебряного века. Творческое наследие Блока – это поэзия высочайшего класса, но личность поэта одной лишь лирикой не исчерпывается.

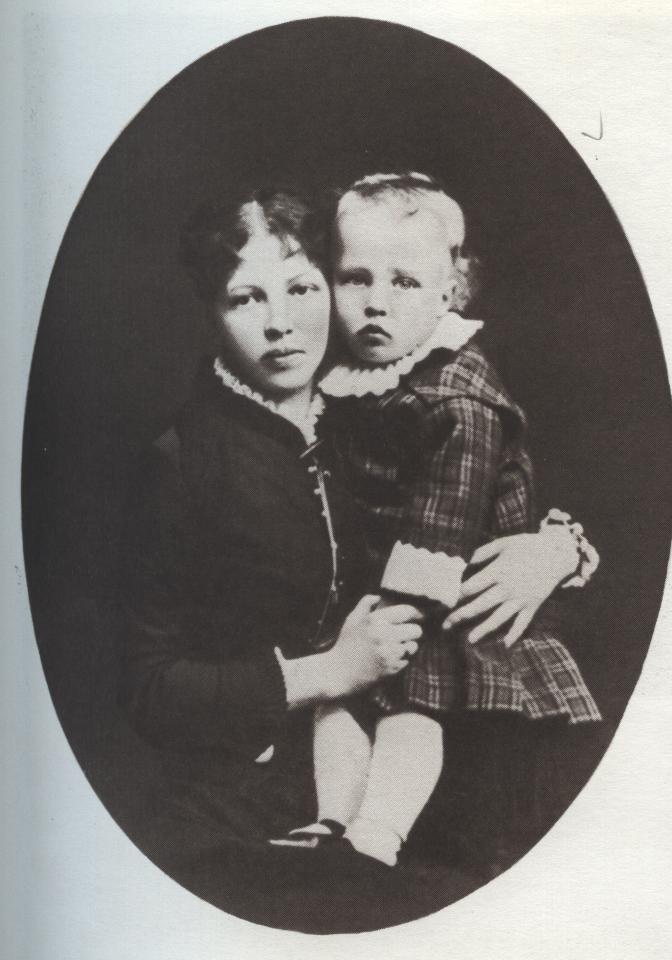

«Мы с мамой – почти одно и то же…»

Всегда интересно узнать, как взрослеет и формируется талант, какие слагаемые нужны для его появления. Благодаря воспоминаниям М. А. Бекетовой, тётки поэта, можно заметить, что основные черты характера Блока проявились довольно четко уже в раннем детстве под влиянием того окружения, в котором находился ребёнок. Все, кто был вхож в семью и близко общался с Бекетовыми, отмечали особенную связь между матерью и сыном. От неё он унаследовал особую восприимчивость и впечатлительность, умение предвидеть и предчувствовать, понимать прекрасное, ценить художественное слово. Мать привила ему вкус к хорошей поэзии, поддерживала его в первых стихотворных опытах. Они чувствовали и понимали друг друга так, как будто были единым целым. Недаром Блок говорил: «Мы с мамой – почти одно и то же…».

Повезло будущему поэту и с няней. Аккуратная, спокойная, терпеливая и заботливая, няня Соня и Сашу учила выдержке и послушанию. Она много читала ребёнку и делала это талантливо, играла с ним, развивала и воспитывала с большой любовью. И тётки поэта, обладающие отменным литературным вкусом и настоящим писательским дарованием, и бабушка, талантливая переводчица, и дед-профессор, передавший внуку свою страсть к путешествиям, – все эти удивительные взрослые обожали малыша. И как было его не любить: умный, живой, с ангельским личиком. «В раннем детстве, так лет до трех, все звали Сашу Бибой. Это название, конечно, придумала его мать. По общему приговору родных и друзей Биба был очаровательное дитя», – вспоминает М. А. Бекетова. Русые кудри, нежный румянец на лице, кружевной воротник в виде пелеринки – настоящий «маркиз в пудромантеле».

«Я и молод, и свеж, и влюблён»

Интеллектуальная, творческая, наполненная любовью среда, в которой формировался Блок как личность, не могла не отразиться на его характере и жизненных устремлениях. Юношеские поиски себя, собственного пути – это в блоковском случае не просто осмысление, а ещё и способ проверить себя на практике: есть желание – дерзай.

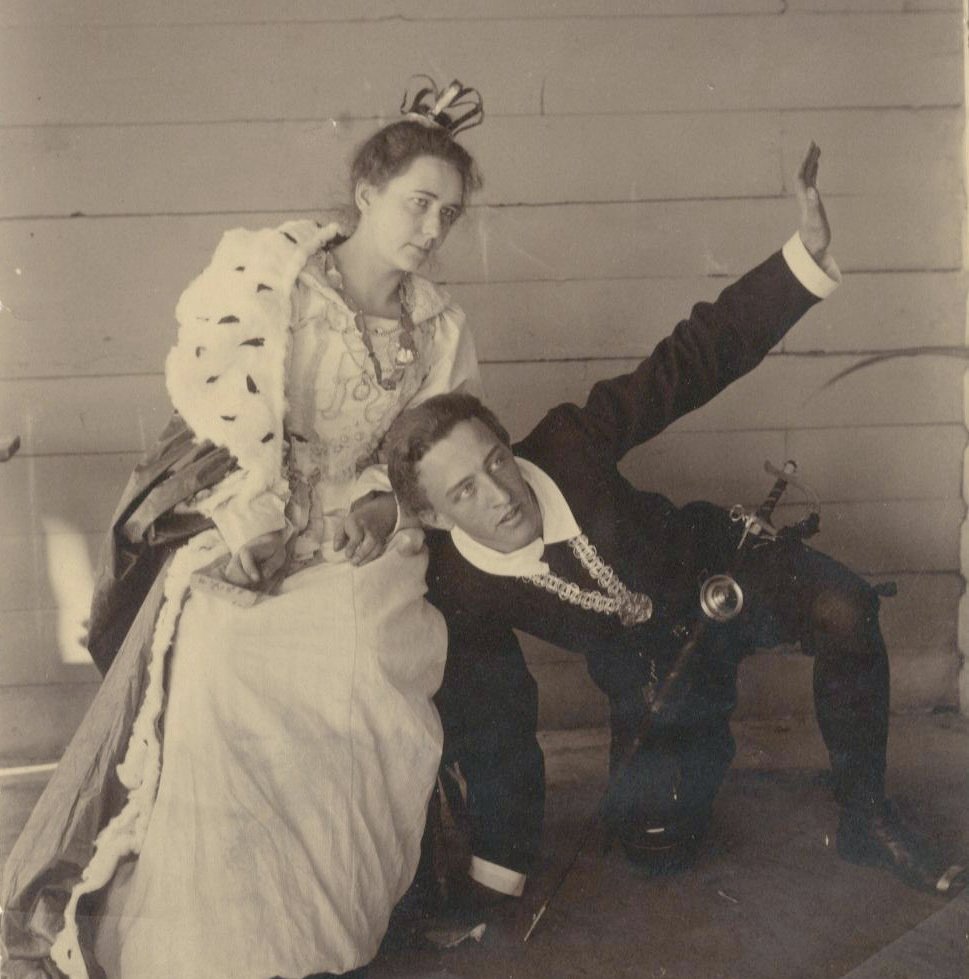

Нравится играть в театре и декламировать? Пожалуйста, пробуй свои силы! Все только рады подключиться и в прямом смысле слова подыграть. Мастерили вместе декорации, шили костюмы, создавали необходимый антураж. В воспоминаниях М. А. Бекетовой есть описание забавного эпизода, связанного с домашней постановкой отрывка из «Ромео и Джульетты». Юный Саша Блок, конечно же, Ромео. На импровизированном балконе такая же импровизированная Джульетта. Ночной сад – декорации. Луна – осветительный прибор. Всё внимание сосредоточено на Саше, который в великолепном костюме, сооружённом изобретательной бабушкой, читает свой страстный монолог. И вдруг из глубины ночного сада появляется дворовая собака Арапка, виляет хвостом и устремляется к своему всегдашнему товарищу по играм. И не понять ей, что это не Саша, а Ромео, и не до игр ему сейчас. Комичность ситуации свела на нет всю торжественность момента. Публика не удерживается от смеха. Саша в гневе убегает, и никакими силами не заставить его сыграть всё заново. Волшебство разрушено.

Зато постановка «Гамлета» стала судьбоносным событием для Блока. Там волшебное и реальное соединились, и возникла Она – Офелия, Любовь. Всем известен снимок, на котором Любочка Менделеева в костюме, увитом цветами. Но не менее прекрасен и Саша Блок в костюме принца. Вот он у ног королевы.

Блок женился в 1903 году и взял в жены Любовь. Сила чувств была так велика, что не иссякла с годами, несмотря на драмы, а на заре породила великолепный цикл стихов о Прекрасной Даме.

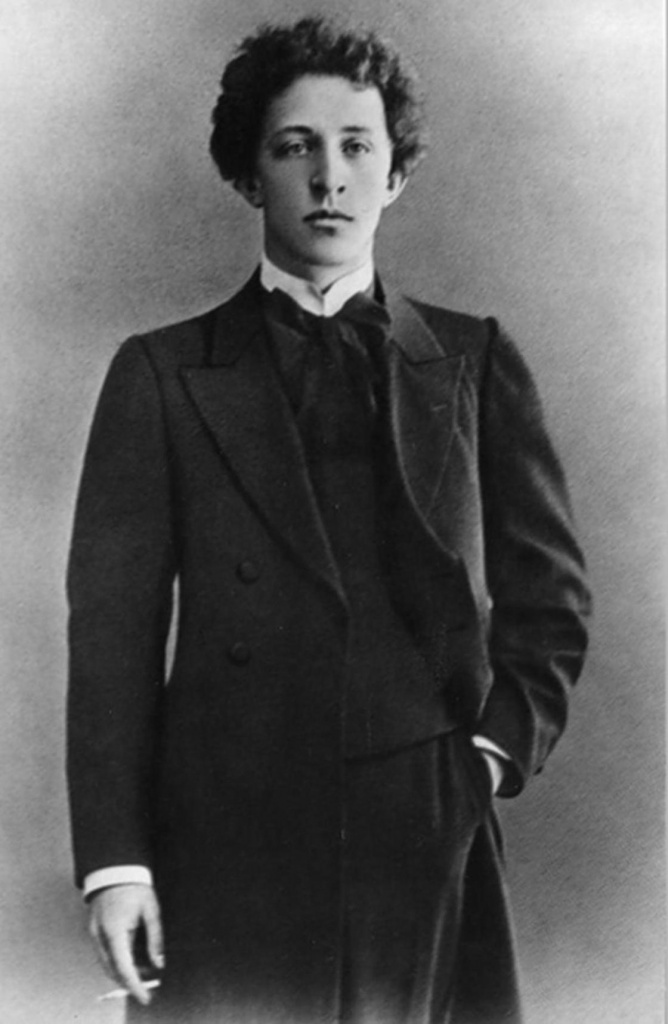

Этот сборник принёс широкую известность и привлек всеобщее внимание к автору и его музе, с которыми все мечтали познакомиться. Андрей Белый (он же Борис Бугаев), позднее сыгравший свою жестокую роль в семейной драме Блоков, так вспоминает встречу с молодой четой: «Когда я вошёл в переднюю, то увидел молодого человека, очень статного, высокого, широкоплечего, с тонкой талией, в студенческом сюртуке. Это был А. А. Блок с Любовью Дмитриевной… Вместе они составляли прекрасную пару и очень подходили друг к другу: оба весёлые, нарядные, изящные… Упругость и твёрдая сдержанность всех движений Блока несколько контрастировали с застенчиво-улыбающимся лицом и большими, прекрасными голубыми глазами. Это был петербуржец, реалист-скептик, где-то грустно вздохнувший, но на этот вздох натянувший свою улыбку, очень добрую и снисходительную…»

«Простим угрюмство…»

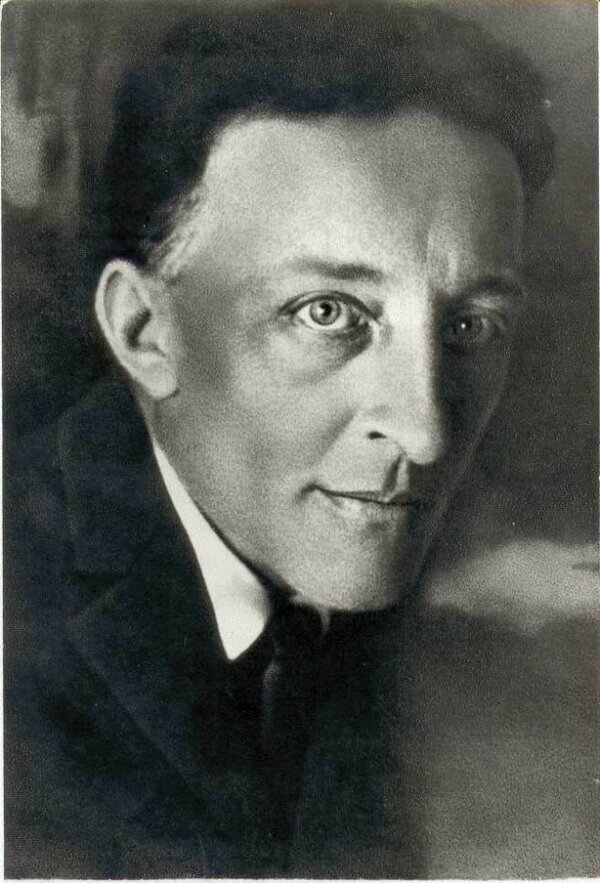

Жизнь – безжалостный художник, но образ если и утратил со временем юношескую нежность, то обрёл иные, ещё более притягательные черты. Казалось, та тайна, которую провидел только Поэт, проступала во всем его облике и отличала его в круге других талантливых символистов. Зинаида Гиппиус увидела в этих чертах не холодность, а правдивость и серьёзность, более того, беззащитность: «Из Блока смотрел ребёнок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте». И это довольно точное замечание. Ведь талант такого уровня по большому счету всегда одинок.

Тема двоемирия у Блока развивается в контексте поиска своего места меж двух антагонистических миров – реального, грубого, низкого и ирреального, прекрасного, возвышенного. Поэт принадлежит обоим мирам и не принадлежит ни одному. В этом особый трагизм, ибо пространство междумирия, в котором он пребывает, – место, где не на кого опереться. Пространство избранных одиночек. Блок нашел в этом междумирии похожего на него человека. Художника Михаила Врубеля.

«Оба они были особенные. Оба они имели свой самобытный, присущий только им стиль и способ выражения. Часто бывает, что особо схожие по внутреннему содержанию люди между собой не встречаются. Так, Врубель не встречался с Блоком – просто они совершали земной путь каждый по своей тропе. Но с этой тропы каждый из них видел чудесные дали, и в этих далях было так много подобного. <…> Академические круги не только ненавидели Врубеля, но и чуждались Блока, настолько их самобытное творчество было чуждо академической рутине», – вспоминает Н. Рерих в книге «Художники жизни». Но сходство не только в этом. Была одна очень сложная и глубокая тема, которая интересовала обоих, – Демон.

Врубелевская демониана наиболее полно реализована в знаменитом триптихе» «Демон сидящий», «Летящий Демон» и «Демон поверженный», но сколько было набросков, переделок, поисков, отнявших у художника жизненные силы. У Блока те же поиски способов выразить несказанное в стихотворной форме, те же попытки понять, разгадать образ, символизирующий тотальное одиночество.

Отрешенность на лице – это ещё и символ постоянной внутренней работы мысли. Евгений Замятин вспоминал, как, встретив Блока, увидел сначала внешнее – бесконечно усталого человека, с лицом, «потемневшим от какого-то сурового ветра, запертым на замок», но уже через минуту – «сквозь металл, из-под забрала – улыбка, совсем детская, голубая». И в этом весь Блок.

«Мне часто приходилось читать, что лицо у Блока было неподвижное. Многим оно казалось окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, не мог не заметить, что, напротив, оно всегда было в сильном, еле уловимом движении, – пишет Чуковский. – Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, как бы втягивало в себя впечатления. Его спокойствие было кажущимся. Тому, кто долго и любовно всматривался в его лицо, становилось ясно, что это лицо человека чрезмерно впечатлительного, переживающего каждое впечатление как боль или радость».

Корней Чуковский оправдывал внешнюю закрытость Блока его нетерпимостью к пошлости, вранью, глупости и спеси человеческой, стадности черни, губящей все возвышенное. Эта чернь, по мнению Блока, не способна понимать прекрасное, именно она когда-то погубила Пушкина, и потому с ней никакого компромисса быть не может. Еще в юношеской анкете, отвечая на вопросы, Блок пишет: «Что я больше всего ненавижу - цинизм. Мой девиз – “Пусть чернь слепая суетится,/ Не нам бессильной подражать”». Интересно, что в этой цитате из стихотворения Пушкина подменено прилагательное, ибо в оригинале так: «Не нам безумной подражать». Но как важна эта оговорка в контексте творчества: для Пушкина чернь безумна, а безумцы опасны, для Блока же чернь бессильна. И в качестве доказательства – маска неприступности на лице, холодность и строгость. Но для тех, кто способен видеть и понимать прекрасное, поэт представал в ином свете.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.