«Лувр в пустыне»: как русские художники создали изобразительную традицию в Центральной Азии

Алла Шеляпина18.03.2025

Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого в Нукусе (Узбекистан) хранит ценнейшую коллекцию русского авангарда. Об уникальном собрании музея, о взаимодействии русского и национального искусства в Средней Азии «Русский мир» поговорил с Тиграном Мкртычевым, который четыре года возглавлял этот музей и недавно вернулся в Москву после окончания контракта.

Во время государственного визита нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в апреле 2017 года в стенах залов частных коллекций Музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина проходила выставка из собраний Государственного музея искусств им. И. В. Савицкого в Нукусе. Она вызвала настоящий ажиотаж не только среди любителей живописи, но и искусствоведов, историков живописи, культурологов. Ведь в далёком Каракалпакстане хранится вторая по значимости коллекция русского авангарда. Ещё в 2001 году английская The Guardian назвала музей в Нукусе «одним из прекраснейших музеев мира», «Лувром в пустыне». Приурочив выставку к встрече двух президентов, в Москву привезли 250 произведений, обрамив живопись национальными узбекскими костюмами и археологическими экспонатами.

Уникальный музей в столице Каракалпакстана был открыт в мае 1966 года по инициативе художника Игоря Савицкого, которого называли «среднеазиатским Третьяковым». Он был его основателем и первым директором. Музей знаменит своей коллекцией произведений неформального изобразительного искусства России ХХ века, которую часто называют «туркестанским авангардом». Специалисты считают, что она является крупнейшей за пределами России. Собрание насчитывает около 100 000 музейных экспонатов, разделённых на три основных раздела: изобразительное искусство, декоративное народно-прикладное искусство Каракалпакстана и искусство Древнего Хорезма.

По словам Тиграна Мкртычева, в Нукусе он получил очень интересный опыт. «Ведь музей хранит одну из лучших коллекций официально непризнанного изобразительного искусства России, Советского Союза, и оказаться руководителем такого музея – это очень большая ответственность, очень большая честь, – говорит экс-директор. – Я имел возможность погрузиться в неизученные пласты изобразительного искусства ХХ века, и впечатлений, конечно, очень много».

История формирования изобразительного искусства в Узбекистане, в Центральной Азии в двадцатом веке – это очень интересная тема, которая во многом связана с российским влиянием. Именно после того, как Центральная Азия стала частью Российской империи, там постепенно начался процесс формирования нового вида изобразительного искусства, которого раньше не было, прежде всего, станковой живописи. Именно российские художники, российское культурное влияние на страны Центральной Азии на рубеже XIX –XX веков стали мощным импульсом для формирования изобразительной традиции во всём регионе. Ташкент, Самарканд, Ашхабад – это были центры, вокруг которых зародился этот художественный феномен.

Дополнительный импульс развитию искусства в Центральной Азии дали большие социально-политические изменения, произошедшие в России в 1917 году. В программу новой власти входила амбициозная задача формирования нового человека, частью которой должно было стать новое искусство. Ещё до революции здесь, в городах Центральной Азии, стали появляться студии, школы, возникло большое количество образовательных программ, которые воспитывали новое поколение художников.

И кроме того, у властей новой советской страны была программа распределения культурных ценностей по регионам, в число которых попали и республики Средней Азии. Каждая из них получила свою часть художественного наследия.

– Поэтому в музеях Ташкента мы можем увидеть работы В. Кандинского, О. Розановой, А. Саврасова, И. Репина. Но и потом, конечно, художников, которые связаны с Россией. Это, например, Александр Николаевич Волков, родившийся в Фергане, но учившийся в Петербурге, Москве, Киеве. После возвращения в Ташкент он стал одним из двигателей в формировании изобразительного искусства Узбекистана, – рассказывает Тигран Мкртычев.

Ученик Ильи Репина Николай Розанов с 1921 года жил и работал в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане. В Ташкенте и Фрунзе организовал художественные студии, где воспитал целую плеяду молодых живописцев. В частности, один из крупнейших художников Центральной Азии советского времени Урал Тансыкбаев вышел из его ташкентской студии. Формирование регионального изобразительного искусства происходило на фоне коренных изменений всей системы традиционного общества, основанной на ценностях и правилах исламской культуры. Приезжие художники из России выступали проводниками новой культуры модернизма, имели высокий художественный уровень и понимали задачи времени.

– Все эти процессы очень интересно сплелись, нашли отражение в произведениях целого ряда художников, которые представляют собой очень большой интерес, – утверждает Мкртычев.

Один из феноменов формирования изобразительного искусства Центральной Азии в 20-е годы XX века – «туркестанский авангард». Его главная особенность заключается в том, что творцы пытались создать современный живописно-пластический язык на основе синтеза западной (модернистской) и восточной (местной) изобразительных традиций. В Музее Савицкого хранится огромное собрание авторов, по уровню дарования стоящих рядом с великими именами.

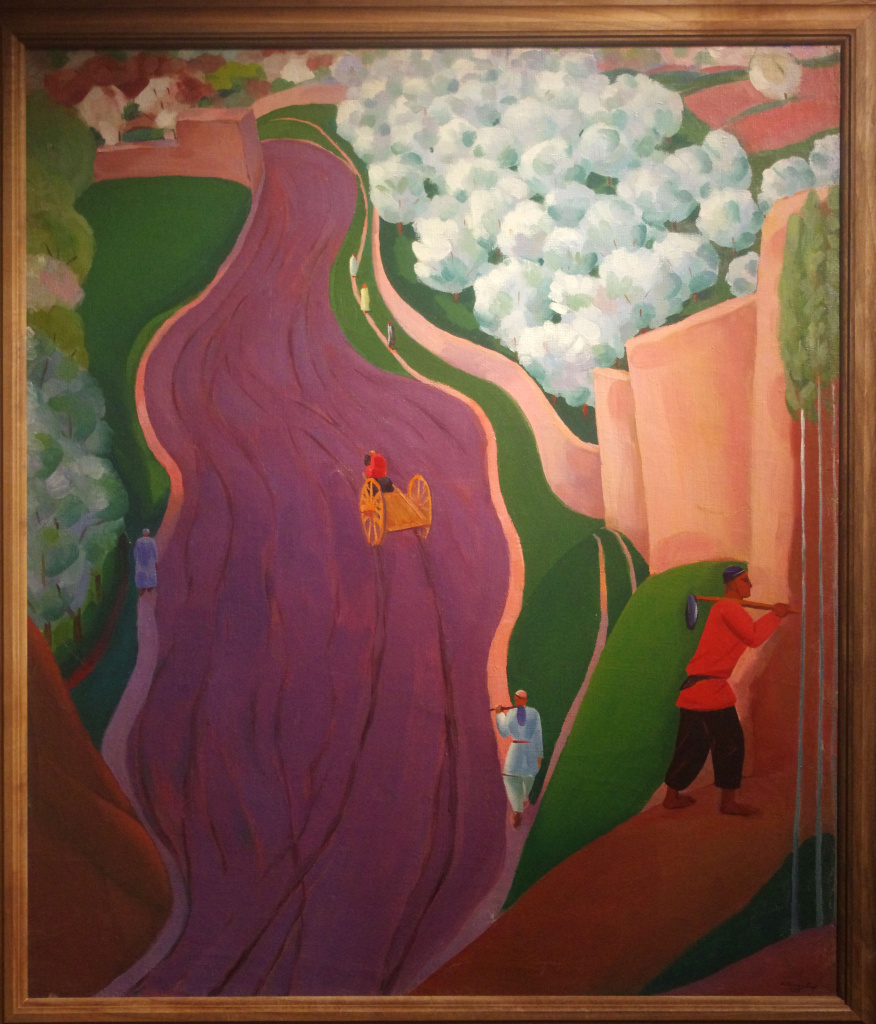

Александр Волков считается «отцом узбекского авангарда». Он находился под влиянием М. Врубеля, экспериментировал с кубизмом и экспрессионизмом. В музее хранится самая большая коллекция его работ. Около 100 его картин, что больше, чем в любом другом музее мира.

На одной из своих ранних работ, выполненных в авангардном стиле, несколькими разноцветными геометрическими формами (треугольниками, ромбами, дугами) художник изобразил традиционную среднеазиатскую арбу с наездником и сидящими в ней людьми.

Наряду с А. Н. Волковым большую художественную ценность представляют работы других узбекистанских художников, таких как Урал Тансыкбаев. Родившийся в Ташкенте, Тансыкбаев начинал своё творчество как художник-реалист. После обучения в Пензенском художественном училище и визита в Москву, где ему довелось побывать в Государственном музее нового западного искусства, он начал поиски собственного художественного языка, в котором соединялся европейский модернизм и среднеазиатский декоративизм. Это стало одним из основных направлений его творчества на протяжении нескольких лет. Яркие, запоминающиеся картины того периода, с одной стороны, принесли ему успех, а с другой, послужили началом критики в его адрес и обвинений в формализме. В дальнейшем художник нашёл свой путь в искусстве, разработав жанр «пейзаж-панорама», благодаря которому он получил официальное признание.

Известно, что автор картины «Бык», ставшей неофициальной эмблемой музея в Нукусе, Владимир Лысенко учился у К. Малевича. В коллекции музея есть работы таких известных авторов, как Павел Кузнецов, Роберт Фальк, Любовь Попова, Давид Штеренберг и многих других.

Распад Советского Союза привёл к тому, что художники Узбекистана утратили историческую связь с Россией, и начался процесс поиска самоидентификации. «Начались попытки найти какие-то новые направления, какие-то новые значения, – рассказывает Тигран Мкртычев. – И мне кажется, что этот процесс немножко затянулся, региональное искусство пока не стало органичной частью общемировых тенденций. Это сложная история. Она зависит от очень многих причин, но при этом талантливые люди в Узбекистане как были, так и есть, что видно во время выставок».

По мнению Мкртычева, с одной стороны, важно не превращать изобразительное искусство в этнографический продукт, в котором будут выступать как некие штампы гранат, тюбетейка, плов, халат. А с другой, не стоит увлекаться остро социальными темами, которые на фоне глобалистских тенденций быстро уходят из общественного внимания вместе с именами художников.

Сегодня музей в Нукусе по праву является главной художественной жемчужиной не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. К сожалению, планов по организации очередной выездной выставки в Москве у властей Узбекистана пока нет, что крайне огорчает ценителей искусства России. Ведь вклад русских, советских художников в создание коллекции признаётся решающим.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.