С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. «Или… в могилу, или – в Художественный театр». 150 лет Василию Качалову

Анна Генова11.02.2025

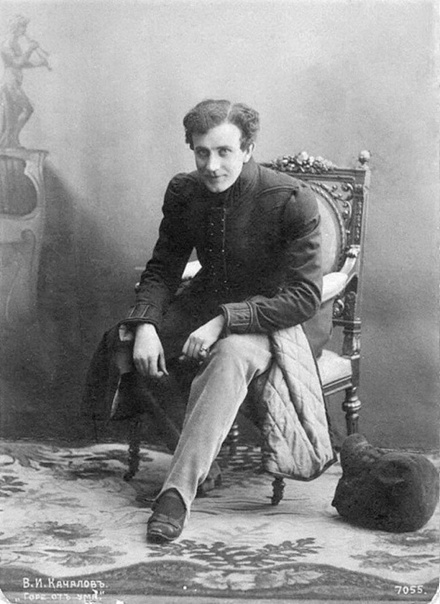

Им на глаза попался номер газеты с некрологом, где чёрным по белому значилось: «Такого-то числа почил в бозе Василий Иванович Качалов». Шаляпин, сидевший напротив, ткнул пальцем в газету: «Смотри‑ка, тоже Василий, тоже Иванович, полный тёзка! Вот и возьми себе псевдоним — Качалов! Ка‑ча‑лов! Звучит!». 11 февраля исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого артиста.

Чужой!

Будущий актёр появился на свет 11 февраля 1875 года в семье священника Иоанна Шверубовича, имевшего приход в Вильно (ныне Вильнюс). Никакой богемной среды – всё с точностью до наоборот: мальчик рос в набожной провинциальной семье, где наказание розгами было обычным делом. Выбор творческой профессии никто бы не одобрил, поэтому двадцатилетний юноша поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Параллельно он искал театрального антрепренёра. «Купил цилиндр, чтоб было в чём играть аристократов», – и всё потому, что в те годы ходила шутка «Русский актёр состоит из души, тела и цилиндра». Впрочем, Качалова взяли бы и без цилиндра – он был сказочно хорош: близорукий взгляд голубых глаз, светлые золотистые волосы, ладная фигура, а главное – глубокий, мягкий голос. Естественно, скоро нашелся антрепренёр, который таким актером заинтересовался.

«... Или мое проклятое заикание приведет меня в могилу, или – в Художественный театр...», - писал юный Шверубович в дневниках. Заикание с приходом в театр у него действительно исчезло.

Уже после третьего театрального сезона он играл бенефис в Казанском театре. Успех был громким. Особенно статный блондин приводил в восторг прекрасных дам, но его сердце уже было отдано напарнице, яркой актрисе Нине Литовцевой. За несколько лет в провинциальной прессе накопились лестные рецензии, одна из которых попалась на глаза руководителю МХАТа (в те годы «Художественно-общедоступного театра») Владимиру Немировича-Данченко, который пригласил молодого артиста в Москву. Качалов отреагировал странно, запросив слишком крупную для того времени зарплату – целых 250 рублей (провинциальные коллеги говорили: «не продешеви!»). В то время ведущая актриса Ольга Книппер-Чехова получала 100 рублей... и всё же его пригласили.

Читайте также: Знай наших! Владимир Немирович-Данченко – создатель «театра живого человека»

Говорят, при первой встрече Станиславский испытал ужасное разочарование, сказав: «Вы – чужой. Чужой! Может быть, года через два-три вы освоитесь с нами, поймете нас, примете то, что у нас». Однако провинциал освоился гораздо скорее. Он получил пробную роль царя Берендея в «Снегурочке», которая была сразу одобрена зрителями. Качалов, человек статный, стильно одетый, вскоре стал кумиром не только столичных женщин.

Постепенно к нему стали снисходительны театральные критики и даже писатели. Например, придирчивый Антон Павлович Чехов в знак признательности после спектаклей «Вишнёвый сад» и «Три сестры» подарил актёру свою книгу с автографом: «Дорогому Василию Ивановичу Качалову на добрую память от глубоко уважающего, любящего и признательного автора».

Читайте также: Знай наших! Константин Станиславский – реформатор театра

Вместе с женой и маленьким сыном Качалов переехал в Москву. Нина тоже стала актрисой МХТ, а в поздние годы работала режиссёром и преподавала в Школе-студии МХАТ. Это была женщина с активной жизненной позицией. Она перенесла несколько тяжелых операций, но сильная воля к жизни дала ей возможность не только продолжать деятельность актёра, режиссёра и педагога, но и в годы Первой мировой войны помогать раненым в качестве сестры милосердия. И ещё – находиться рядом с любимым Васенькой, великим актером и не таким уж верным супругом. О похождениях Качалова ходят легенды, а ещё больше – о его мотовстве. Рассказывают, что, получая очень большие гонорары, он спускал деньги на ветер. Устраивал застолья, раздавал кому попало. Но при этом часто помогал безвозмездно друзьям и коллегам в случае нужды, например, однажды он оплатил лечение знакомому актёру в течение целого года в Ницце.

Как стать кумиром

Если бы Качалов написал автобиографию, то она, вероятно, называлась бы примерно так. Он и правда вёл дневники, но после своей смерти завещал их уничтожить, что и было исполнено его сыном.

«Вся сущность Василия Ивановича была какая-то красивая, манящая, – и внешность, и внутренний мир. Походка, голос, мягкие движения прекрасных рук, взгляд умных, добрых глаз – иногда иронический, насмешливый, иногда задумчивый, отсутствующий, куда-то устремленный, иногда совсем благодушный, со сверкающим юмором, – целая гамма была в этих изменчивых серо-голубых глазах... А за взглядом, за улыбкой, за внешним покоем чувствовалась сложная, внутренняя, содержательная жизнь», – вспоминала о нём коллега и друг О. Л. Книппер-Чехова.

Составляющими успеха актёра были привлекательная внешность, харизма (без неё никуда: например, Михаил Чехов считался очень некрасивым, но от его игры невозможно было оторвать глаз) и, конечно, звучный бархатный голос. В начале своей карьеры Качалов испытывал трудности с получением ролей в Москве из-за характерного провинциального акцента, от которого он, впрочем, быстро избавился. Спектакли с его участием вошли в библиотеку образцовых, по которым учились актёры следующего поколения.

Читайте также: Антон Чехов: «Смотреть бы почаще на самих себя»

Качалову платили огромные по тем временам гонорары – до 1000 рублей. Но, как уже упоминалось, все деньги расходились на бытовые нужды, наряды, гостей… и, конечно, помощь подопечным актёрам.

В начале 1900-х годов состоялась первая встреча Качалова с Горьким. Актёр исполнил роль Барона в пьесе «На дне». После премьеры молодой Горький заметил: «Я и не подозревал, что написал такую чудную роль. Качалов её выдвинул, развил и великолепно объяснил». Одну из своих коронных ролей, Чацкого, Качалов исполнил в 1906 году, когда ему уже был 31 год. А затем к этой роли актёр возвращался ещё без малого 20 лет.

Качалов был актёром широкого диапазона. Он воплощал образы героев Горького, Достоевского, Ибсена и, конечно Шекспира. И конечно, не забудем Островского: громкий успех Качалова начался после его выступления в роли Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в 1910 году. Шаг за шагом артист воплотил всё то, чему учит «психотехника» Станиславского: перевоплощение в образ, не только внешнее, но и внутреннее. Говорили, что Качалов не просто играл – он жил театром. Станиславский позже писал: «Счастливец, вам дано высшее, что природа способна дать артисту. Сценическое обаяние проявляется и в вашем таланте, и во всей вашей личности. С этим волшебным даром вы побеждаете людей всего мира, и в том числе меня, искренне вас любящего друга».

Василий Иванович очень любил молодых коллег, проявлял интерес к их жизни и радовался их успехам. Он всегда был готов помочь, прослушивая начинающих актёров. Обладая безусловным авторитетом, он часто рекомендовал не самых талантливых актёров, и за это ему часто доставалось от режиссёров, которые не могли ему отказать.

Среди поклонников было очень много молодёжи. Личный секретарь Качалова В. Я. Виленкин рассказывал, что однажды, выйдя из театра под дождём, Качалов вернулся домой и увидел, как его молодые почитатели выложили кирпичами дорожку у входа, чтобы он мог дойти до подъезда, не промочив ноги.

«Скучаю без Москвы»

Во время Гражданской войны «Качаловская группа» продолжала гастролировать по России вместе с труппой МХТ. Этот коллектив, состоявший из артистов Московского Художественного академического театра под руководством В. И. Качалова и О. Л. Книппер-Чеховой, отправился летом 1919 года на гастроли в Харьков. Однако вскоре из-за Гражданской войны оказался отрезанным от Советской России.

В 1919 году группа оказалась на территории, контролируемой армией Деникина, и, отступая вместе с ней, начала долгий путь по югу страны. Несмотря на сложные условия, артисты продолжали ставить спектакли. В репертуаре были постановки «Трёх сестёр» (Качалов исполнял роль Вершинина), «Гамлета», «Братьев Карамазовых» и «На всякого мудреца довольно простоты».

Когда Николай Подгорный, ведущий актёр МХТ и близкий соратник Станиславского, исполнявший роль Гаева в «Вишнёвом саде», вернулся в Москву, Качалов взял на себя эту роль. Его интерпретация отличалась резким сарказмом, что придавало образу новое звучание.

В 1920-22 годах актёр присоединился к первой труппе МХТ на зарубежных гастролях по Европе и США, которые стали триумфальными. В своих письмах к родным признавался: «Скучаю без Москвы. Скучаю самым настоящим образом. Утешаюсь работой». Таким образом, несмотря на успех, Качалов решил вернуться.

После Гражданской войны судьба МХАТа и его актёров была неопределённой. Многие, оказавшись в вынужденной эмиграции, разрывались между страхом перед новым порядком и осознанием того, что вне России их искусство теряет смысл. Судьбоносным стало письмо Станиславского и Немировича-Данченко, призывающее актёров вернуться ради будущего театра. Качалов был первым, кто откликнулся на этот призыв.

В 1924 году актёр ступил на родную землю. Первой его ролью после возвращения стал Репетилов в «Горе от ума», неожиданная трактовка не получила обычного успеха. Далее последовали другие новые роли: доктора Штокмана в пьесе Ибсена с говорящим названием «Враг народа» и царя Фёдора Иоанновича по драме А. К. Толстого.

Качалов лишь однажды снялся в кино, сыграв в фильме Якова Протазанова «Белый орёл». В 1931 году его голос прозвучал во вступительном тексте к первому советскому звуковому фильму «Путёвка в жизнь», получившему мировое признание.

Роль от автора в «Воскресении» (по Л. Н. Толстому, 1930), в которой Качалов выступил в качестве чтеца-актёра, стала одной из самых ярких в его творчестве. Эстрадные выступления и работа на радио занимали также важное место в его карьере. Он разработал оригинальный жанр исполнения драматических произведений – «монтажи», в которых перевоплощался в нескольких персонажей.

После войны Качалов окончательно отошёл от театральной сцены и больше не играл в МХАТе. Тем не менее он продолжал выступать, читая со сцены русскую поэзию, а также Гомера на древнегреческом и Горация на латыни. Кроме того, Качалов стал первым, кто начал читать прозу со сцены.

Композитор и профессор Московской консерватории Марк Мильман был дружен с Василием Ивановичем. Однажды он задумал создать цикл песен на стихи Роберта Бернса, но не мог определиться с выбором. Тогда он обратился за советом к Качалову. Актер пришёл в гости и в течение часа читал вслух различные стихотворения английского поэта. В результате выбор был сделан.

«Мне бы хотелось, чтобы на старости лет меня критиковали искренне»

Василий Иванович, несмотря на общее признание, был самокритичен. Как писал его любимый поэт Борис Пастернак, он был, прежде всего, «недовольным собой художником», и те, кто был знаком с ним ближе, хорошо это знали. По воспоминаниям В. Я. Виленкина, «В апреле 1941 года Василий Иванович пришел домой огорченным. Оказалось, что он зашел в мастерскую звукозаписи в Брюсовом переулке и решил послушать свои записи на плёнке. Прослушал “Клёны”, “Листопад” Есенина, стихи Пушкина – и остался крайне недоволен. Тут же стал показывать записи Нине Николаевне, своей жене, и мне, недоумевая, что в итоге получилось. Он пародировал самого себя, намеренно растягивал слова, нагнетал интонацию, ставил подряд ударения – и всё это звучало, по его мнению, неестественно. Затем сказал мне: “Наверное, у тебя уже нет уха для моего голоса, раз ты это всё хвалил”, – и это его сильно расстроило».

Качалов высоко ценил критику по делу, особенно когда речь шла о спектаклях и актёрской игре. Для него было важно, чтобы оценка давалась с пониманием природы театра, без напыщенности и пустословия.

В кругу близких друзей он буквально вытягивал критику клещами. «Мне бы хотелось, чтобы на старости лет меня критиковали искренне», – сказал он однажды своему секретарю. Эти слова прозвучали в беседе о роли Гаева в «Вишнёвом саде» – образе, который он исполнял уже много лет, но всё же оставался им доволен не до конца.

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.